株式分割で株価どうなる?短期反応から長期の実態、投資家が知っておくべき全ポイント

株式分割(株分割)はニュースになると「株価は上がるのか?」と話題になります。

実際のところ、分割そのものが企業価値を変えるわけではありませんが、短期的な需給や心理、流動性の変化で株価が動くことは多々あります。

本記事では「株式分割 株価どうなる」をキーワードに、仕組み・短期反応・長期的影響・実務的な売買戦略・注意点まで、最新事情を織り交ぜてわかりやすく解説します。

株式分割って何?どういう仕組みなの?

株式分割とは、1株を複数の株に分ける企業の「株数調整」のことです。

例えば1対2分割なら、手持ちの1株が2株になり、株価は理論上は半分になります。

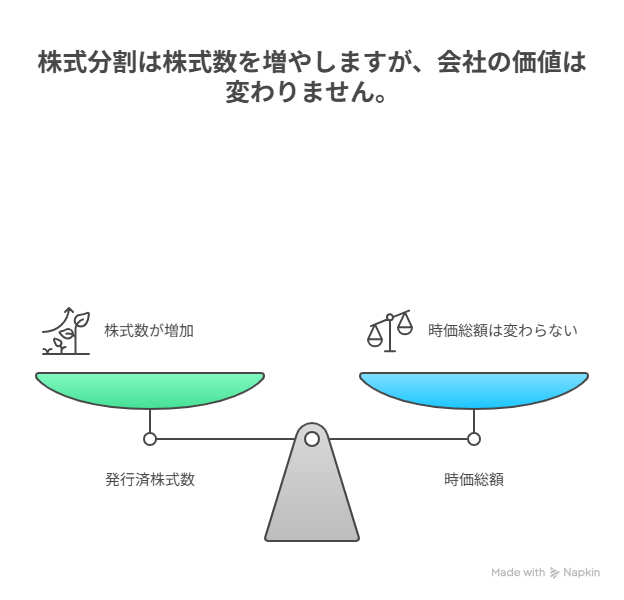

重要なのは、発行済株式数は増えるが時価総額(会社の市場価値)は変わらない点です。

分割自体で企業のファンダメンタル(利益や資産)が改善されるわけではありません。

企業はなぜ株式分割を実施するの?

主な理由は下の3つです。

- 流動性向上と個人投資家の参入促進:高い株価を分割して売買しやすくすることで、より多くの個人投資家が買いやすくなります。

- 心理効果(心理的価格の改善):「買える価格」にすることで心理的に魅力が上がりやすいという面があります。

- 報酬設計や上場基準の調整:ストックオプションや上場維持などの事情で価格帯を操作する目的もあります。

ただし目的と効果は別で、分割は企業成長の宣言ではなく、あくまで株価の“見た目”や流動性を変える措置です。

株式分割が発表されると株価はすぐ上がるの?

発表直後や権利確定前の短期的な上昇が見られることが多いです。

過去の研究や市場データでは、分割発表の前後で出来高が増え、短期的な株価上昇(アノマリー)が観察される例が複数報告されています。

ただし、この上昇は「期待と需給の変化」によるもので、分割後に一時的な調整(分割ショック後の下落)が起きるケースもあります。

したがって発表で直ちに長期的な価値が変わるわけではありません。

↑筆者おすすめ品↑

分割後の長期パフォーマンスはどうなるの?

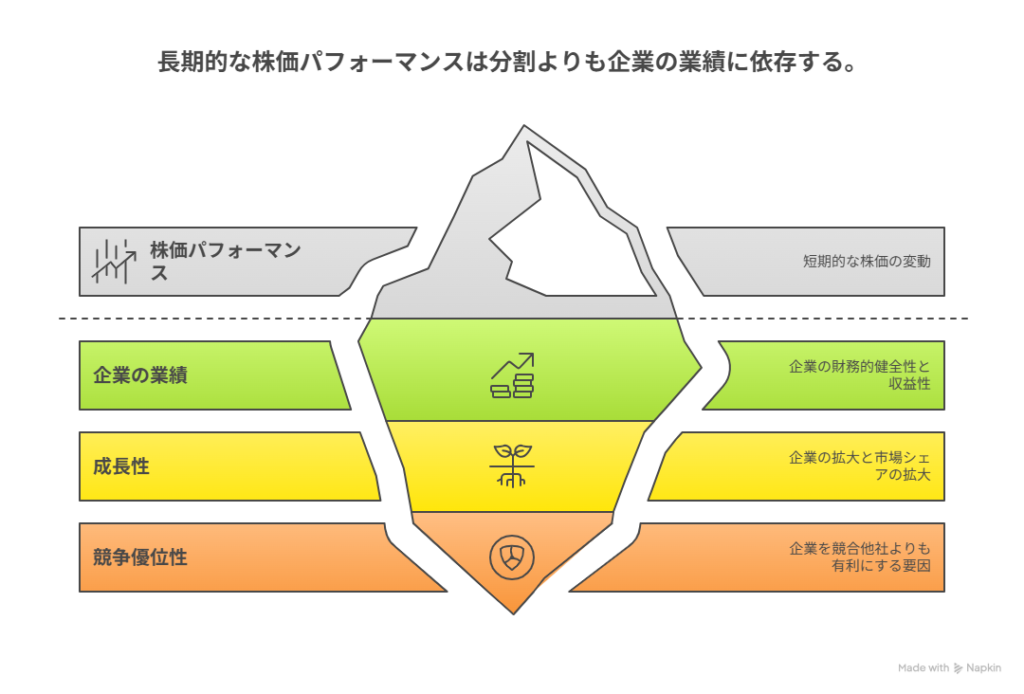

研究の多くは「株式分割そのものが長期的に企業の超過リターンを生む決定的要因ではない」と結論づけています。

言い換えれば、長期的な株価パフォーマンスは分割よりも企業の業績・成長性・競争優位性に依存するのが実務的な見方です。

過去の事例では、分割を実施した大企業はその後も上昇しましたが、これは分割が直接の原因というより、分割を行うほど業績が良好である企業だったため、という解釈が妥当です。

株式分割は株の希薄化(ダイリューション)になるの?

通常の前方分割(forward split)は既存株主の持分比率を変えず、希薄化(ダイリューション)を生みません。

希薄化が起きるのは新株発行や転換社債の行使、ストックオプションの大量行使など、発行済株式総数を増やして資金調達する行為です。

分割は単純に1株をN株に“割る”だけなので、会社の資本や既存株主の持分率は変わりません。

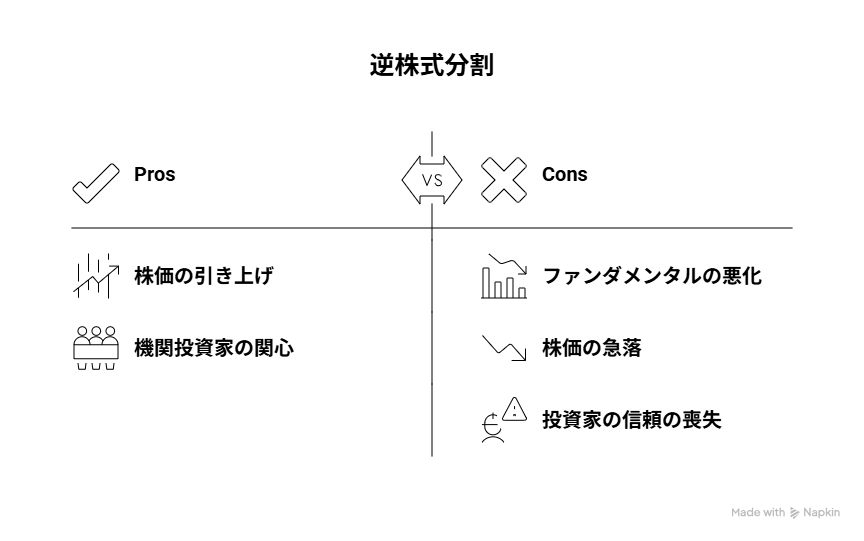

逆分割(リバーススプリット)はどう違うの?

逆分割(例:1株を0.1株にまとめる1対10の逆分割)は、主に低位株の株価を引き上げて上場基準を満たすためや機関投資家の関心を引くために行われます。

逆分割は一時的に株価を上げますが、多くの場合は企業のファンダメンタルが悪化しているケースで実施されるため、その後のパフォーマンスが必ずしも良くなるとは限りません。

実例として、逆分割後に株価が急落した企業もありますので注意が必要です。

分割発表前後にどう動く?投資家の実践的な対応は?

実務的には下記のポイントで臨機応変に対応します。

- 発表前の“期待”で短期回復がある一方、発表後の過熱は調整されやすいため、短期トレードでは権利落ちや過熱を見極めた分割プレイが必要です。

- 長期投資家は分割自体より企業の成長性・収益力に注目する方が得策です。分割は便利なトリガーですが、本質は業績です。

- 流動性向上を期待して分割銘柄を中長期で保有する戦略も有効ですが、ポジション管理(分散や損切りルール)は忘れないでください。

日本株でのケーススタディ:株式分割後どうなったか

三菱重工業(7011)のケース:1対10分割後の反応は?

三菱重工業は2024年3月末に1株を10株にする株式分割を実施しました。

分割後すぐには寄り付きで高値をつけたものの、その後は上場来高値を更新できず、一時的に需給の調整でやや株価がもたつく局面がありました。

しかし、業績見通しや設備投資の発表などが続いたことで、時間をかけて徐々に上昇するトレンドが戻ってきています。

ファーストリテイリング(9983)のケース:分割でも株価の勢いは止まらない?

ファーストリテイリングは、2023年2月末に1対3の株式分割を行いましたが、分割後も株価は力強い上昇を維持しました。

理由としては、分割自体がトリガーになったことに加え、ブランド力・業績・国際展開の見通しが非常に良かったことが挙げられます。

投資家心理が好転し、「株数が増えて参入しやすくなった」と評価される好例です。

↑筆者おすすめ品↑

まとめ

- 株式分割自体は会社の価値を変えない(時価総額は基本的に同じ)。

- 短期的には発表前後で需給と心理が働き株価が上昇することがあるが、やがて調整されることもある。

- 長期パフォーマンスは分割より企業業績が決めるため、分割のみを理由に投資判断するのは危険です。

- 逆分割は警戒サインになり得る(上場基準対応など、業績不振の裏返しであることが多い)。

よくある質問(Q&A)

Q1. 株式分割で得する人は誰ですか?

A. 流動性が高まり短期の売買機会を活用できるトレーダーや、分割で買いやすくなり参入しやすくなった個人投資家が恩恵を受けることがあります。ただし長期保有の成果は企業業績次第です。

Q2. 分割前に買うべきですか?

A. 短期トレードなら分割発表前の動きを狙う戦略はありますが、リスクも高いです。長期投資家は分割よりも企業のファンダメンタルを重視するのが安全です。

Q3. 配当や持分はどう変わりますか?

A. 分割後の1株あたりの配当額は理論上は調整されますが、総受取配当額は変わりません(株数が増えるため全体では同等)。持分比率も変わりません。

Q4. 逆分割はいつ良いニュースですか?

A. 逆分割が好材料になるのは稀で、通常は上場基準回避や株価の見栄え改善が目的です。逆分割単体で投資判断するのは避け、業績改善の裏付けを確認してください。

Q5. 分割を投資判断材料にするなら何をチェックすべきですか?

A. 分割の目的(流動性向上か報酬設計か)、企業の成長性、収益性、キャッシュフロー、そして発表前後の出来高推移を合わせて確認することをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定銘柄の推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行い、最新の開示や条件変更をご確認ください。