株主優待生活のすすめ!家計も心も豊かになる始め方と続け方を徹底解説

株主優待は、配当金に加えて実生活で使えるモノやサービスを受け取れる魅力的な制度です。

外食代の節約、レジャーの充実、日用品の負担軽減など、上手に活用すれば家計のクオリティが上がります。

本記事では「株主優待生活のすすめ」をキーワードに、最新事情を踏まえつつ、失敗しない選び方・買い方・続け方をやさしく解説します。

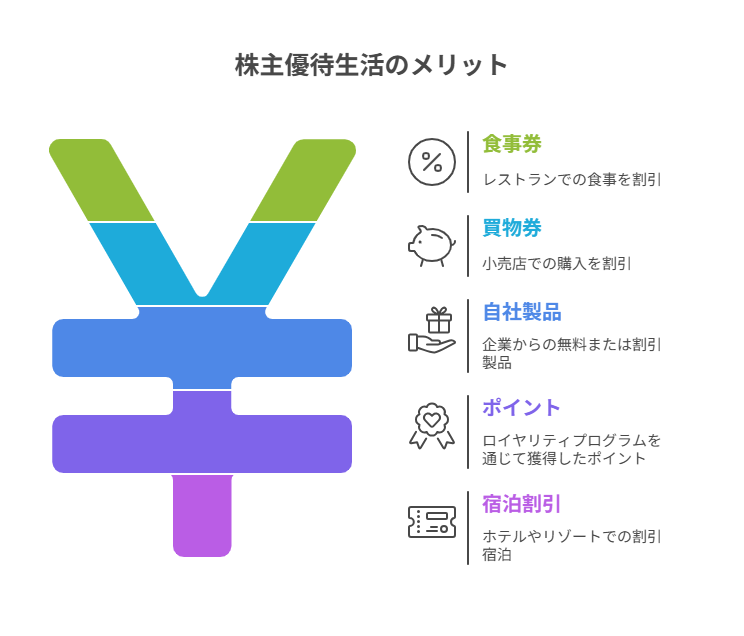

株主優待生活とは?どんなメリットがあるのですか?

株主優待生活とは、優待のある銘柄を中心に保有し、届く食事券・買物券・自社製品・ポイント・宿泊割引などを日常で活用する暮らし方です。

現金支出を抑えつつ、ちょっとした贅沢や体験価値を得られるのが最大のメリットです。

配当金と違い“使って嬉しい”実物やサービスが届くため、家計の節約と生活満足度の両取りがしやすいのが魅力です。

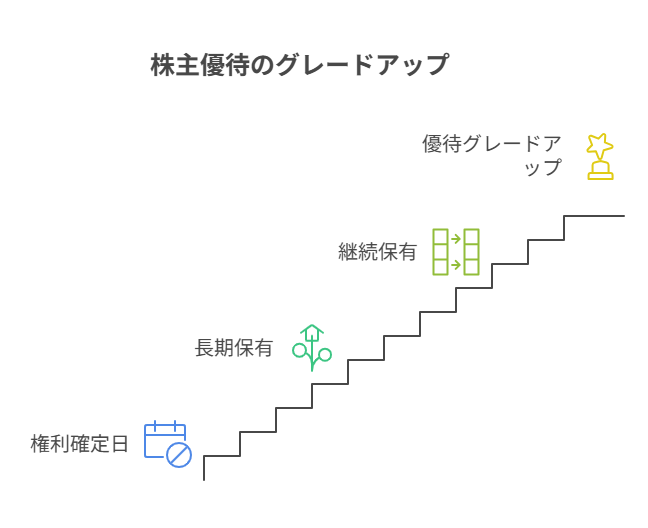

どのタイミングで買えばいい?権利確定日と保有条件はどう見るべきですか?

基本は「権利確定日(多くは月末・期末)」に株主名簿に載っていることが条件です。

近年は“長期保有”条件を設ける企業も増えており、6か月・1年・3年などの継続保有で優待内容がグレードアップするケースがあります。

購入時は「権利付き最終日」「権利落ち日」「継続保有の起算ルール(株主番号の継続など)」を事前に確認しておくと安心です。

何株から始める?予算と分散の考え方はどうすれば良いですか?

まずは優待がもらえる“最低単元(100株など)”を基準に、月あたりの予算上限を決めて分散するのが鉄則です。

外食・日用品・レジャー・交通・金券系のように用途別にバランスを取り、1銘柄に資金を集中させないことが重要です。

株価は変動するため、無理のない金額で複数銘柄を持ち、シーズンごとに入れ替える柔軟さも持たせましょう。

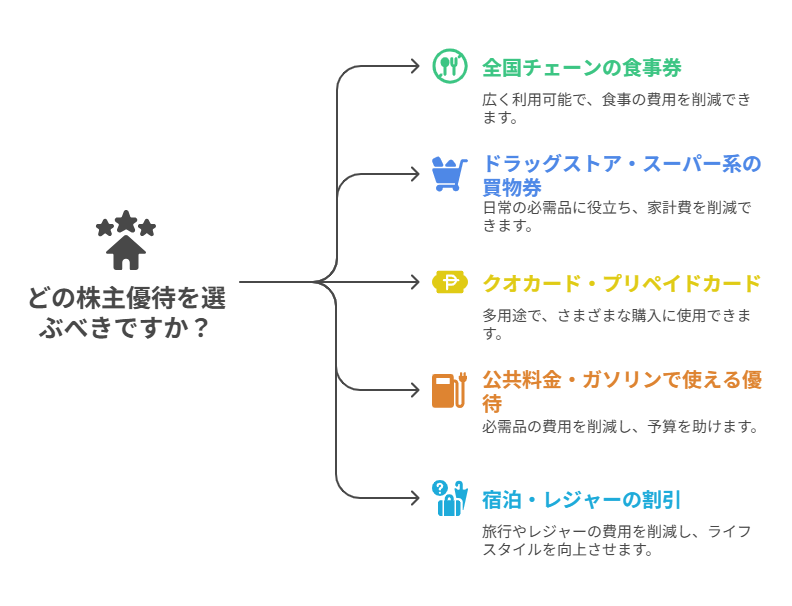

どんな優待を選ぶと“生活の足し”になりやすいのですか?

“使い切れること”を最優先にします。

具体的には、全国チェーンの食事券、ドラッグストア・スーパー系の買物券、クオカード・プリペイドカード、公共料金やガソリンで使える優待、宿泊・レジャーの割引などです。

地域密着型でも自分の生活圏で高頻度に使えるなら価値は大きいです。

換金性よりも“消費しやすさ”と“利用頻度”を重視しましょう。

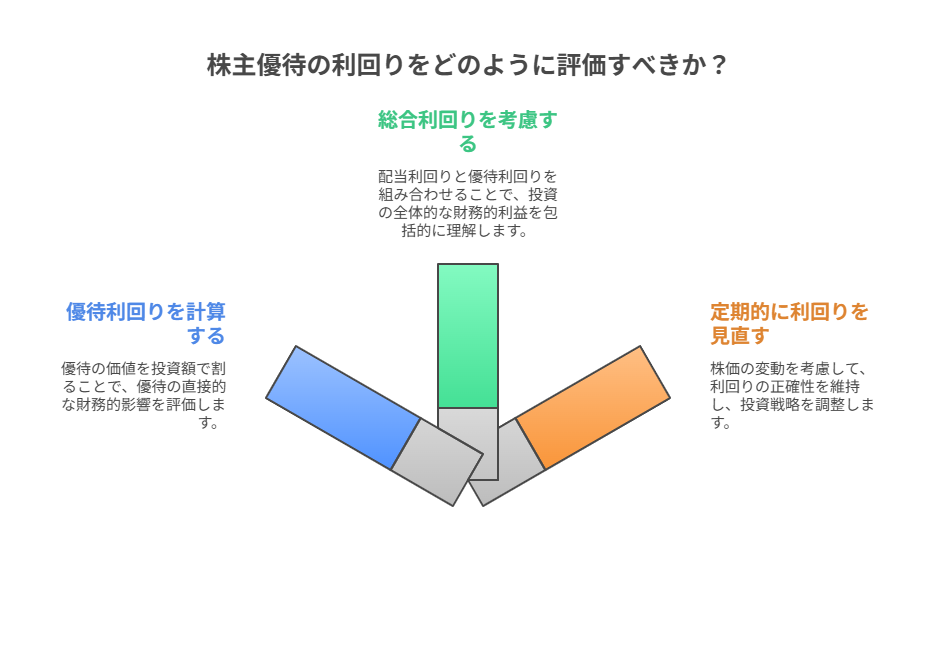

優待利回りはどう計算して比較すれば良いですか?

優待利回りは「優待評価額÷投資額」で把握します。

評価額は額面金額(食事券・買物券等)をベースに、実際に使い切れる前提で見積もるのがコツです。

配当利回りと合算した“総合利回り(配当+優待)”で比較すれば、家計への貢献度がより明確になります。

株価上昇・下落で利回りは変動するため、年に数回の見直しが効果的です。

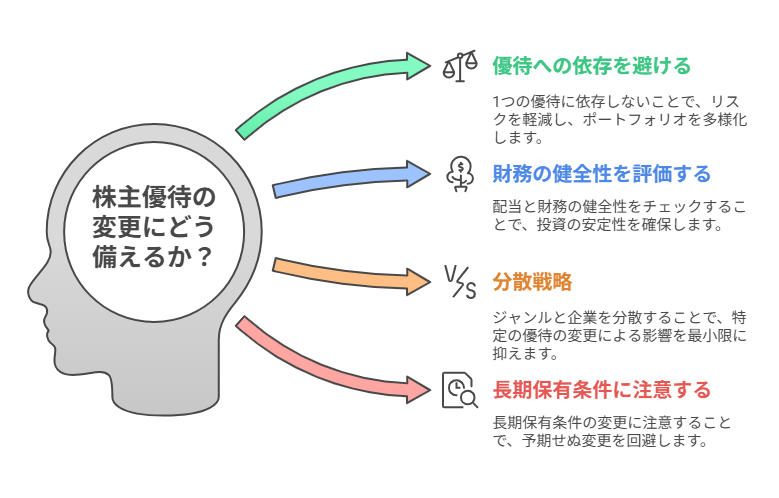

優待改悪・廃止のリスクにどう備えますか?

事業環境やコスト高で優待内容が見直されることは珍しくありません。

備えるには、①優待頼みの投資を避ける、②配当や業績・財務の健全性もチェックする、③ジャンル分散・企業分散で影響を限定する、④長期保有条件の変更に注意する、の4点が有効です。

優待廃止でも事業が強く配当が安定していれば、保有継続の選択肢が残ります。

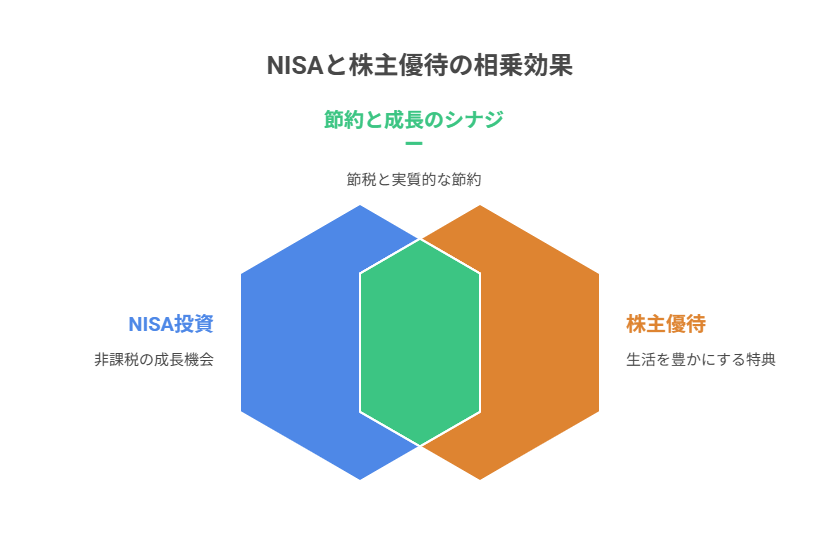

NISAでの優待投資は相性が良いのですか?

相性は良好です。

NISA口座で保有すれば配当や売却益が非課税となり、総合的なリターン向上が狙えます。

優待自体は課税対象ではありませんが、投資判断はあくまで“企業価値+総合利回り”で行うのが王道です。

まずはつみたて枠・成長投資枠の配分方針を決め、優待銘柄は“家計の確実な節約につながるもの”を優先して組み込みましょう。

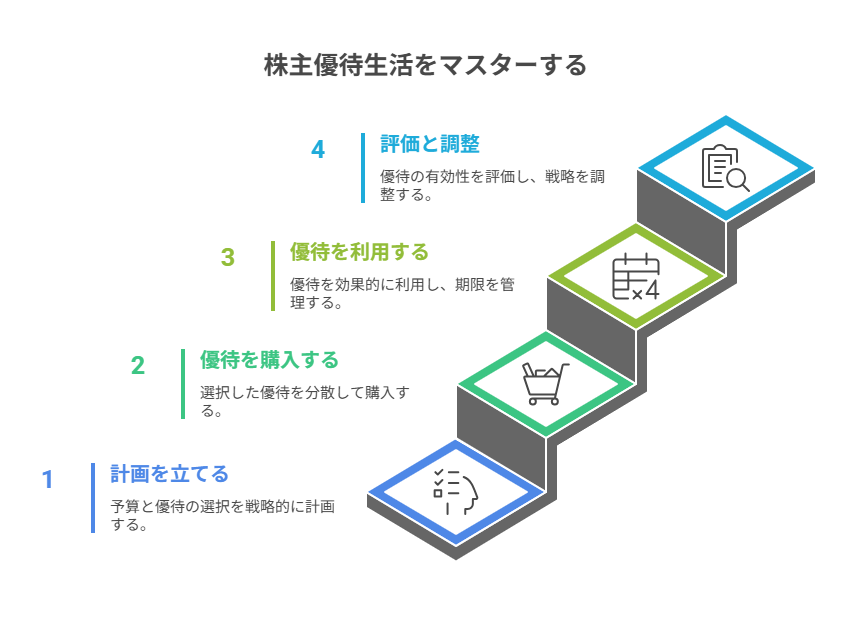

具体的な始め方は?1年で“優待生活の型”を作る流れはありますか?

最初の1年は「設計→購入→使い切る→見直す」の4ステップで回します。

①生活費の中で優待と相性が良い科目(外食・日用品・移動・レジャー)を洗い出し、②各ジャンルで最低単元を分散購入、③届いた優待は期限・利用条件を管理して必ず使い切る、④家計への寄与(節約額)を記録して、次年は“使い切れなかった優待”を入替えるのがコツです。

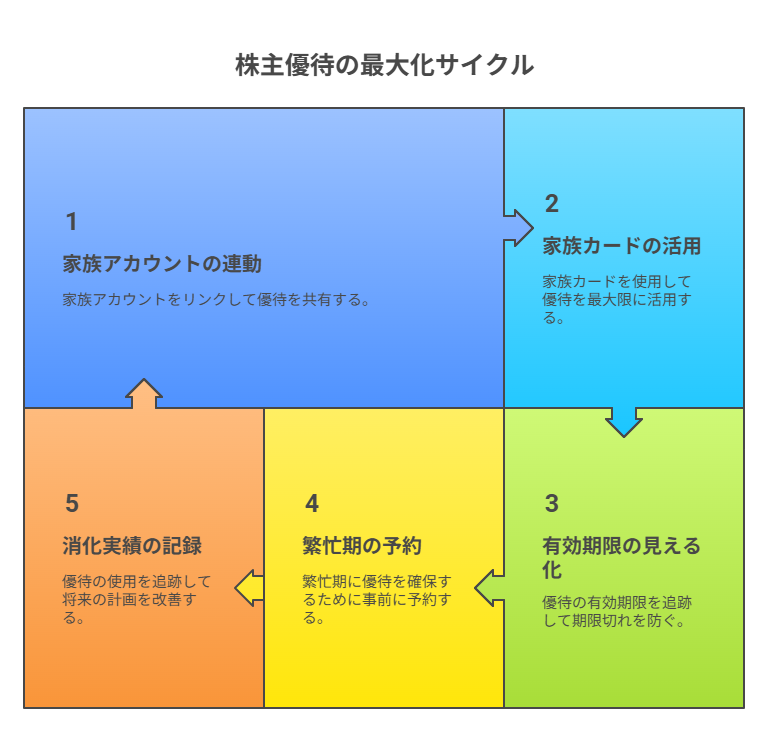

家計効果を最大化するコツは?小ワザや落とし穴はありますか?

コツは「家族アカウント連動・家族カード活用・有効期限の見える化・繁忙期の予約早め取り」の4つです。

特に外食・宿泊は繁忙期の制限や事前予約が前提のことが多く、早めの計画が効きます。

落とし穴は“遠方で使えない優待”“オーバーストックで使い切れない優待”“額面は大きいが利用条件が厳しい優待”。

毎年の“消化実績”の記録が失敗を防ぎます。

まとめ

株主優待生活は、配当と合わせて“生活の質を上げる実益”を得られる賢い投資スタイルです。

権利確定日と長期保有条件を理解し、使い切れる優待を用途別に分散すれば、家計の節約と楽しさを同時に叶えられます。

利回りは配当と合わせた総合視点で比較し、改悪・廃止のリスクには分散と定期見直しで備えましょう。

無理のない予算で1年サイクルを回すことが、優待生活を長く楽しく続ける近道です。

よくある質問(Q&A)

Q1. 少額でも株主優待生活は始められますか?

はい、最低単元から始められる銘柄が多数あります。まずは月の予算を決め、外食や日用品など“使い切れる優待”から始めるのがおすすめです。

Q2. 優待と配当のどちらを重視すべきですか?

生活の実益重視なら優待、資産形成の効率重視なら配当重視が向きます。多くの人は“総合利回り”でバランスを取ると満足度が高いです。

Q3. 長期保有のカウントはどう管理すれば良いですか?

証券会社の保有期間や「株主番号の継続」が条件のケースがあります。名義変更や貸株設定で番号が変わる場合もあるため、権利前に条件を確認しましょう。

Q4. 優待の税金はかかりますか?

優待そのものに課税は通常ありませんが、配当や売却益には課税されます。NISA口座を上手に活用すると総合的な手取り改善が期待できます。

Q5. いつ見直しをすれば良いですか?

年に1〜2回の見直しが目安です。使い切れなかった優待は思い切って入替え、家計への寄与が高いジャンルを厚くすることで“優待生活の密度”が上がります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定銘柄の推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行い、最新の開示や条件変更をご確認ください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38178d4a.1c06804d.38178d4b.a80b8280/?me_id=1213310&item_id=21017535&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8900%2F9784478118900_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38178d4a.1c06804d.38178d4b.a80b8280/?me_id=1213310&item_id=21622019&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3667%2F9784296123667_1_16.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)