PEGR(PEGレシオ)の目安とは?複眼経済塾流の使い方と投資判断への応用ポイント

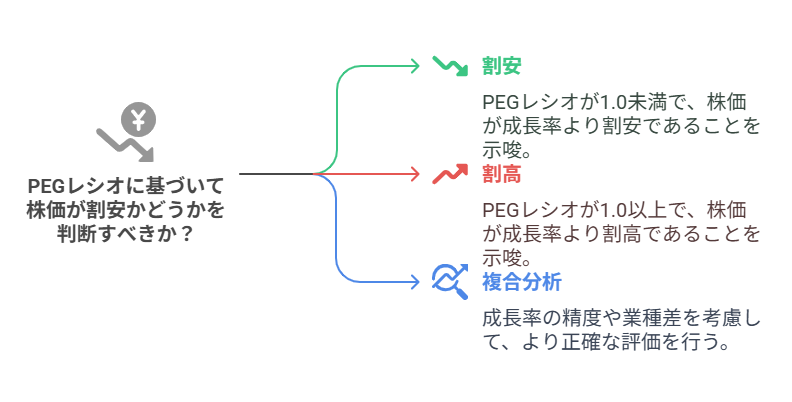

PEGレシオはPER(株価収益率)をEPS成長率で割った指標で、成長性を踏まえた株価評価が可能です。

一般的には1.0未満が割安の目安とされ、1〜2は適正、それ以上は割高の可能性があります。

複眼経済塾では、この指標をファンダメンタルズ分析の一環として活用し、さらに業界や将来性を多角的に検証するアプローチを推奨しています。

PEGレシオとは?どうやって計算するの?

PEGレシオは「株価÷EPS」で算出されるPERを、EPSの成長率(%)で割って求めます。

つまり、成長率を考慮した「割安度」の指標です。

例えばPERが20、成長率が20%なら、PEGは1.0。

一般的に、1.0未満であれば株価が成長率より割安と判断されますが、成長率の精度や業種差を加味した複合的な分析が有効です。

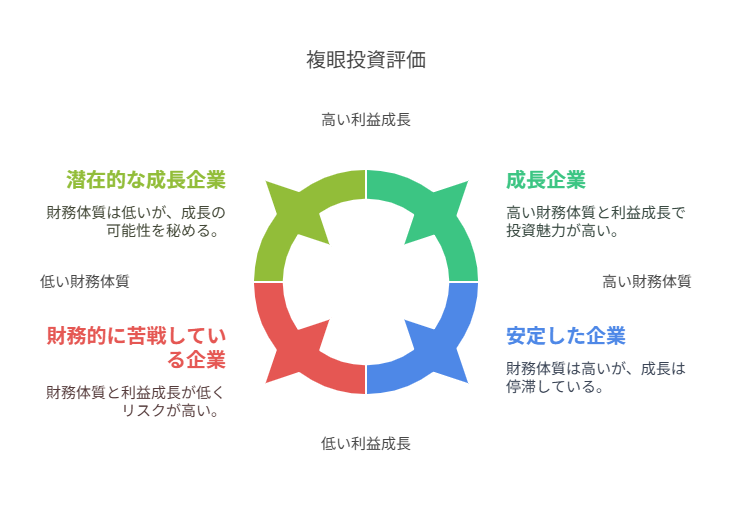

複眼経済塾ではPEGレシオをどう活用している?

複眼経済塾では、PEGレシオを単体で判断せず、「四季報」や「日経新聞」などの情報、業界構造や株主還元方針、過去の成長推移などと組み合わせます。

複眼という名の通り、利益成長・財務体質・企業戦略など多視点で評価するため、より精度の高い投資判断ができると考えられています。

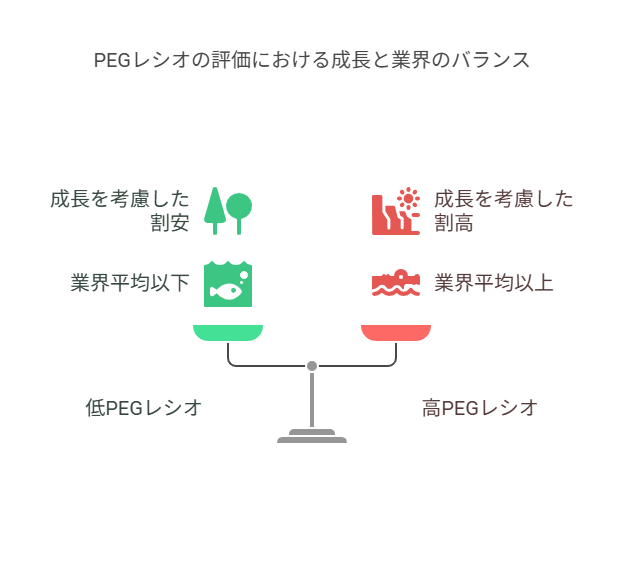

PEGの目安はいくつが妥当?業種差はある?

一般的にPEGの目安は0.5〜1.0とされます。

これ以下では成長を考慮しても割安であり、1〜2なら妥当、それ以上は割高と評価されがちです。

ただし業種によって成長率の水準に差があるため、同業他社や業界平均との相対比較が重要です。

また、医療やITなどの高成長業種なら多少高い水準でも許容されます。

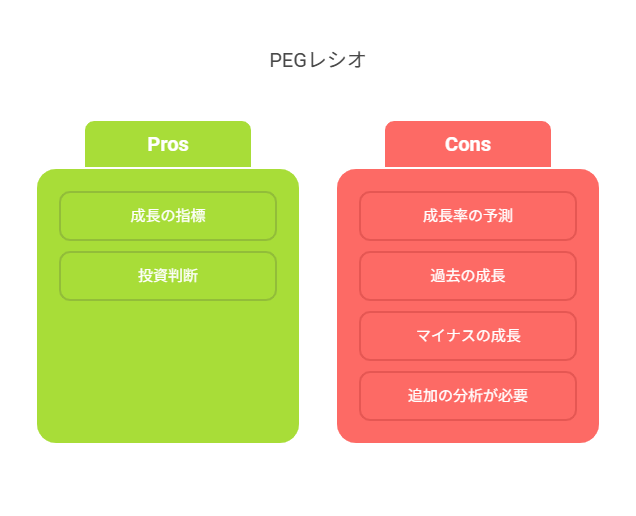

PEGレシオの注意点は?

PEGの弱点は、成長率の予想に左右されやすい点です。

過去の成長率を参考にする場合、今後の急落トレンドには対応できないこともあります。

また、EPS成長率がマイナスの場合には計算が難しくなるため、直近の数年の推移や業績見通し、四半期決算の確認も併せて行うことが重要です。

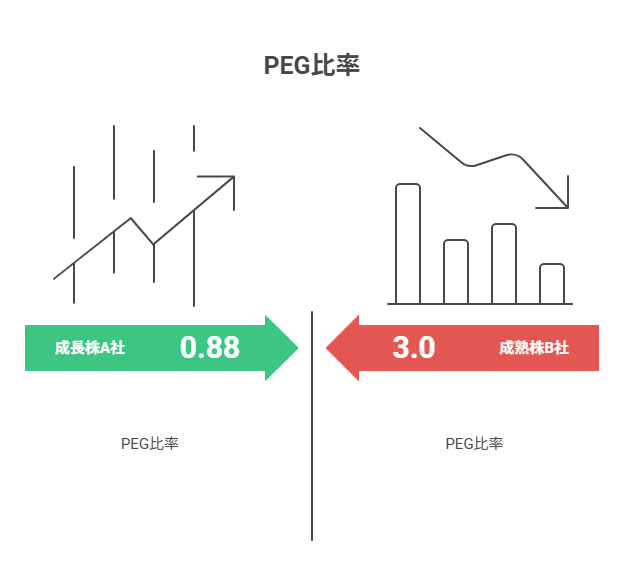

実際の使い方は?DN例での活用イメージ

例えば、ある成長株A社:PER22、成長率25% ⇒ PEG=0.88

成熟株B社:PER15、成長率5% ⇒ PEG=3.0

後者は成長に対して割高と判断され、前者は成長と株価のバランスが良いと評価できます。

複眼経済塾では、PEGで割安候補を抽出し、業績・財務・事業内容と総合判断するワークを推奨しています。

まとめ

- PEG=PER÷EPS成長率で算出する成長考慮型の評価指標。

- 目安は0.5〜1.0未満が割安、業種によって許容水準は変わる。

- 成長率予想の精度に左右されやすく、単独判断は危険。

- 複眼経済塾では、業績や財務、企業戦略も含めた多視点で分析。

- PEGで銘柄候補を絞り、他の指標と併せて総合判断する方法がおすすめ。

よくある質問(Q&A)

Q1. PEGが1.0未満なら買い?

A. 成長率に対して割安と判断できますが、他のファンダメンタルと併せて判断すべきです。

Q2. 成長率をどこで取得すれば良い?

A. 証券会社のアナリスト予想や決算資料を参考にし、複数年分を平均化すると精度が上がります。

Q3. 業種によってPEGの適正値は違う?

A. はい。成長が早い業種なら1.0以上でも適正とされるケースがあります。

Q4. EPS成長率がマイナスだとどうする?

A. PEG計算は困難です。その場合、他の割安指標で評価するのが一般的です。

Q5. PEGはPERとどちらが重要?

A. PERは利益基準、PEGは成長基準の評価。両方を併用して判断することが理想です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38178d4a.1c06804d.38178d4b.a80b8280/?me_id=1213310&item_id=21600254&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4589%2F9784296124589_1_30.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38178d4a.1c06804d.38178d4b.a80b8280/?me_id=1213310&item_id=21000999&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5481%2F9784828425481_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38178d4a.1c06804d.38178d4b.a80b8280/?me_id=1213310&item_id=21419022&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3769%2F9784492733769_1_45.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)