自己資本比率で株を見極める!業種別目安と安定企業の探し方を徹底解説

株式投資において、企業の財務健全性を評価する際に重要視される指標のひとつが「自己資本比率」です。

本記事では、「自己資本比率 目安 株」をテーマに、計算方法や業種別の目安、安全性と効率性のバランス、投資判断での活用法をわかりやすく解説します。

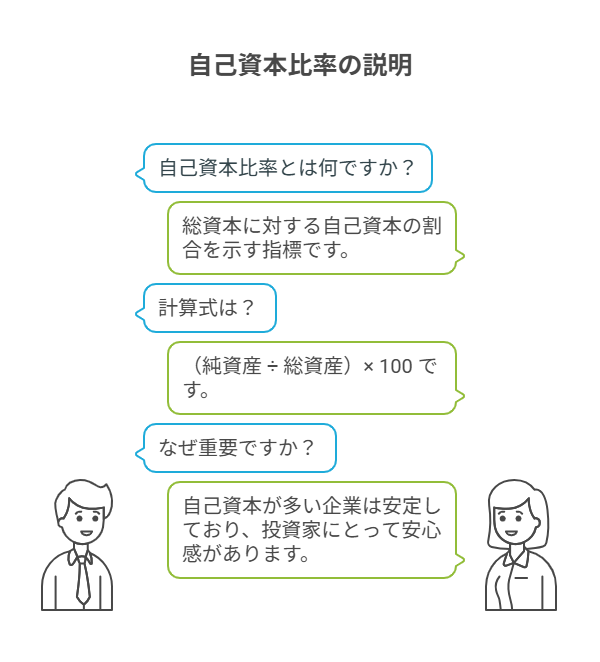

自己資本比率とは?そしてどう計算するの?

自己資本比率は、総資本(総資産)に対して自己資本(純資産)がどれだけ占めているかを示す指標です。

計算式は「(純資産 ÷ 総資産)× 100」です。自己資本が多い企業は他人資本への依存が少なく、安定的な経営が期待できるため、投資家にとって安心感のある指標となります。

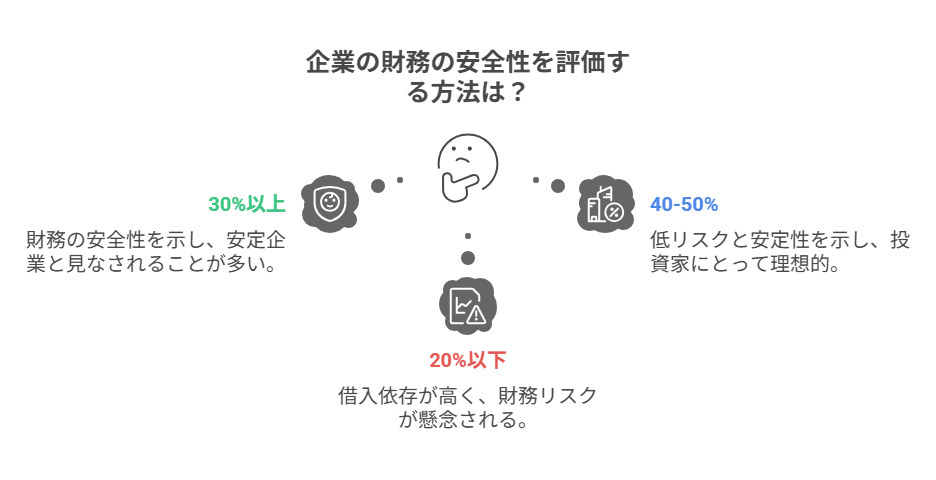

一般に30%以上が目安?どう理解すればいいの?

財務の安全性を見る上で、自己資本比率は30%以上を最低ラインとするのが一般的です。

特に40〜50%程度あればリスクが低く、安定企業と判断されることが多いです。

一方、20%以下は借入依存が高くリスクが懸念されます。

ただし、一律ではなく業種ごとに基準が異なる点も理解しておくことが重要です。

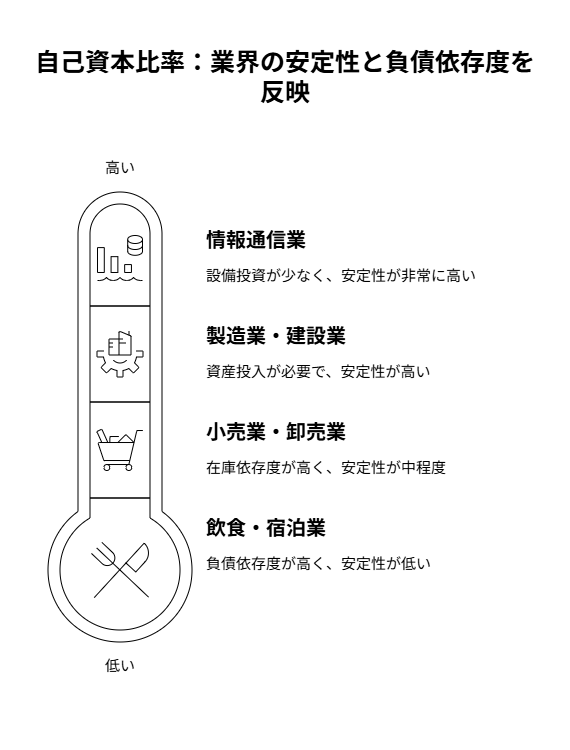

業種によって適正な自己資本比率は違う?

業種特性により適切な自己資本比率には差があります。例として:

- 情報通信業:設備投資が少なく、自己資本比率50%以上の企業が多い傾向です。

- 製造業や建設業:資産投入が必要なため、40〜50%程度が目安。

- 小売業や卸売業:在庫や流動資産依存のため、30〜40%程度でも健全とされます。

- 飲食・宿泊業:設備投資と負債依存が重なりやすく、業界平均は15%前後にとどまることもあります。

業種平均と比較することで、課題や強みを把握しやすくなります。

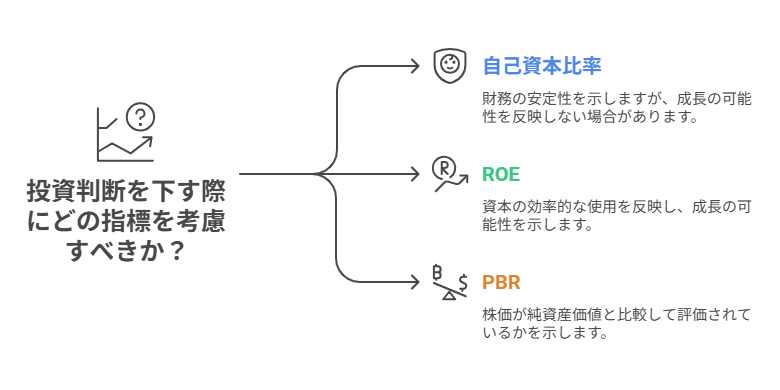

安全な株は自己資本比率が高いだけで判断できるの?

自己資本比率が高い=安全というのは一定の目安になりますが、高すぎることが逆に成長意欲の欠如を示す場合もあります。

また、自己資本比率が高くても、内部留保や資産の質が担保されていないケースもあります。

投資判断では、自己資本比率と併せてROE(自己資本利益率)やPBR(株価純資産倍率)など複数の指標を総合分析することが重要です。

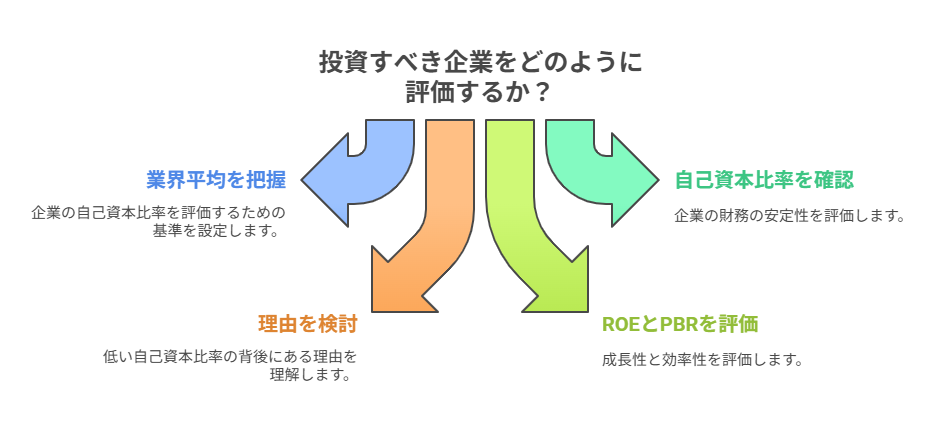

投資家はどのように使えばいいの?

投資判断で活用する流れとしては:

- 気になる企業が属する業界の平均自己資本比率を把握

- 候補企業の自己資本比率が業界平均以上か確認

- 高い場合は安全性が高いと判断、低い場合は理由を業績や負債構成から検討

- ROEやPBRも確認し、成長性と効率性も評価

このように、自己資本比率は「安全性の入り口」として非常に役立つ指標です。

まとめ

- 自己資本比率は「純資産÷総資産」で計算し、財務の安全性を測る指標です

- 30%以上が最低ライン、40〜50%はより安定と言えます

- 業種ごとの目安を考慮することが投資判断において極めて大切です

- 高すぎる自己資本比率も成長性の懸念につながる場合がある点に注意

- ROEやPBRなどの複数指標と組み合わせることで、より精度の高い判断が可能です

よくある質問(Q&A)

Q1. 自己資本比率が10%以下でも投資していいですか?

A. 業種や成長投資フェーズにより例外はありますが、多くの場合、リスクが高いため慎重な判断が必要です。

Q2. 自己資本比率はどこで確認できますか?

A. 証券会社の銘柄スクリーニングツールや四季報、決算報告書で確認できます。

Q3. 高すぎる自己資本比率が嫌なのはなぜ?

A. 成長余地に資本が使われず、経営が保守的すぎると期待リターンが低下する可能性があります。

Q4. ベンチャー企業も投資対象になりますか?

A. はい。ベンチャーは自己資本比率が低くても高成長期待があることが多いため、投資スタイルに応じます。

Q5. 他に見るべき財務指標は?

A. ROE(利益効率)、ROA(資産効率)、流動比率、PBRなども併せて分析すると、より正確な評価が可能です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38178d4a.1c06804d.38178d4b.a80b8280/?me_id=1213310&item_id=21648995&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6717%2F9784046076717_1_13.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/38178d4a.1c06804d.38178d4b.a80b8280/?me_id=1213310&item_id=20461532&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3749%2F9784046053749_1_7.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)